【生態人文學系】103-1 活動報導 在開放式探究情境中探究自然 顏瓊芬老師 (103.10.14)

在開放式探究情境中探究自然

顏瓊芬老師

靜宜大學生態人文學系特聘教授

主持: 劉奇璋老師

時間:2014/10/14

地點:方濟117

記錄:黃啟慧

新學期生態人文咖啡館第二場是由顏老師來為我們分享「在開放式探究情境中探究自然」,探討如何讓每一位學生學習思考。

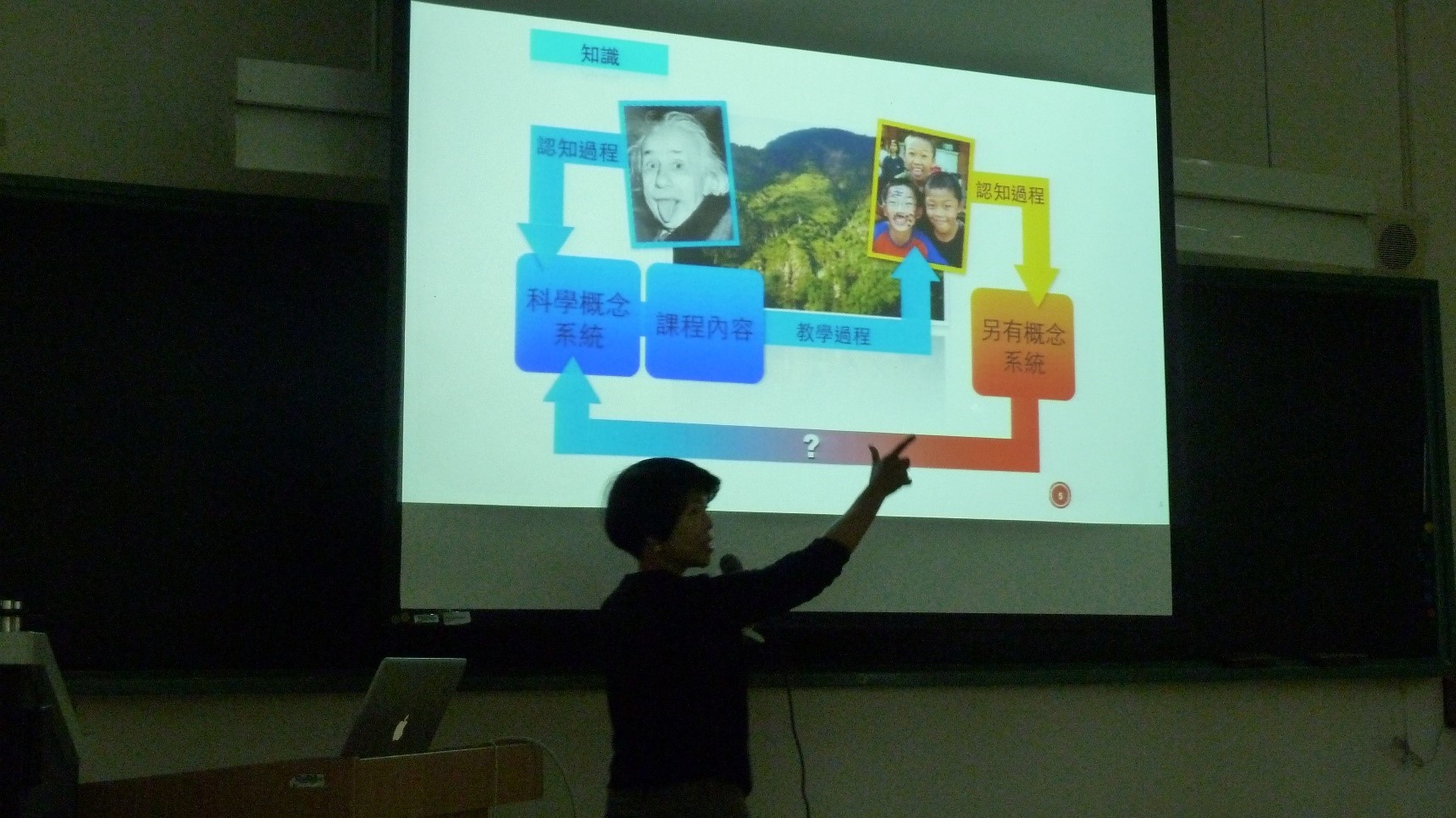

顏主任首先帶我們回顧上學期介紹,愛美麗環境教育研究」,講述到學習是概念的改變,2001年時「研究大學生如何了解自然」得知一分證據講一分話,進而連接到這次的主題,開放式探究主要強調「為了要讓學生發展科學研究的技巧,老師應提供學習情境讓學生真正參與並進行研究」,讓學生可以像科學家一樣思考科學、做科學是最主要的目的。平時學生做實驗大部分都是以食譜式驗證為主,而開放式探究希望學生可以探究實驗,從一開始現象問題的發現到解決問題全由學生主導,問題沒有一定的答案,也沒有固定的解決方法,重點是希望學生能從中獲得邏輯思考能力與創造力!

然而在這種開放式探究中,教師營造的環境特色該如何?學生如何經由師徒制獲得學習?且在開放式探究中學習成效如何?學生對小組合作關點如何?小組同儕間互動有何影響?這些問題值得一探究竟,顏主任提到教師所營造的環境應該是真確符實的科學,擁有好的科學方法及目標,讓學生像科學家一樣的探究自然;學生能在老師示範、提供鷹架、成為學生的教練時與老師有好的互動,老師也可以從學生的反思及探索中給予學生鼓勵及方向,讓學生有所學習;顏主任以TFBC為範例,讓我們看到在開放式探究中有很多很棒的學習,學生都對此有很高的評價,學生也在過程中分享合作的樂趣,彼此可以腦力激盪是最大的收穫!

在問題與討論中,研究生首先提問:甚麼是真偽科學?顏老師說明:第一、有的人會用假的實驗來證明或是隱瞞事實,這樣是科學嗎?第二、宗教是不是科學呢?顏老師請鄧老師說明:第一、這涉及研究倫理的問題,並不能說是假科學,但產生的誤導會導致批評的聲音出現。第二、甚麼可以納入科學目前是依照顏救的論點是否可以被否證,所謂的可否證論,即為是否可以檢驗,而宗教沒有辦法檢驗,所以並不是科學。接著學生提問:以科學為主軸,是否會受到空間及時間的影響?顏老師回應:沒錯!尤其目前都市化的結果,更難讓人接觸並與自然產生連結。

研究生繼續前一個討論問問及可否證論是甚麼?鄧老師回應:例如「今天天氣很好。」是可以被否證的,而又「我想要喝咖啡。」這是一種情緒無法被證實,簡單來說可否證論是一個直述句,並且可以被否證。徐老師補充:科學還包括看到的東西是可以測量的,並且任何人都可以利用不同或相同的方法做實驗,所以神鬼並沒有辦法觀察。研究生繼續提問:那如果人把它內化成精神,這樣是否能討論?徐老師回應:是可以的,因為現在也有精神科醫生,還有學者研究心理學。今天的生態人文咖啡館因為時間的關係,只好停在這精采的討論之中,期待下次我們再次的相約!